胸音区使人们用于语言交谈的自然音区,所以嗓音语言的重读治疗侧重于胸音区。尽管这是一种嗓音语言的治疗方法而非歌唱的训练方法,但是歌手们通常对这种训练课程反应极好,主要表现在嗓音保健和嗓音音质音域方面的巨大改进。

女歌手运用头音区歌唱,她们有时在说话时也可能会用到这一音区。头音区说话在声带边缘所产生的这种张力很可能是一种不充分的,有着潜在损伤力的语言交流模式。许多喜欢大声喊(既头音区高音调)的男孩容易形成声带小结,就是一个有代表性的实例。

音乐教师发现在胸音区和头音区之间存在着第三种或称过度性的音区,称为混声区。外来张力的逐渐增加主要来自甲杓外肌,随着胸音区音调的提高,一般将伴随着甲杓内肌(既声带肌)张力的增加,为避免向高音区装换时出现非艺术的嗓音因此要求实现胸音区和头音区的均匀平稳过渡,这种平稳过度是通过甲杓肌和环甲肌收缩之间的协调来实现的。随着音调的提高,通过逐渐低声带肌的张力,声带被拉长,声带粘膜变的更坚韧,结果产生了更为柔和的音色,这样在胸音区和头音区之间形成一种新的过度性的嗓音,它实现了两者平稳的过度。在歌唱艺术中还可以见到关于其它音区的介绍,但与嗓音言语治疗并无太大的关系,故在这一节中不予说明。

三、音调的控制

未受过训练的说话者的基频范围通常不超过两个音阶。言语声的基频范围通常位于个人音调下限上方的1/4处。在美国,男性的平均基频大约为130赫兹,女性大约为250赫兹,儿童大约为350赫兹。儿童大约为330赫兹。在一般的交谈中,语调范围在5——8个半音之间,取决于说话的方式,语言背景以及语言的生理基础。

训练有素的歌唱家的音调范围可能大大超过三个音阶。然而,多数歌唱家的最大音调适用范围很少超过两个音阶,对次女高音歌唱家来说,基频的最高纪录大约为2,200赫兹。在胸音区,随着音调的提高,由于环甲肌的收缩,声带逐渐被拉长,而在头音区,音调的提高通常伴随声带的缩短,这表明声带长度的变化与头音区音调控制并非成正比相关。

X光拍摄所获得的结果证实了这一观察结果,X光片中的声音正面观显示:当声带被拉长时,它的横截面积减少。然而,对应的声带横截面积所测出的相应的声带质量并未有效减少,不足以解释音调的提高,这似乎说明声带的弹性回缩力(由拉伸声带运动所产生)和张力也是影响音调的重要因素。

环甲肌的单独收缩运动并不能拉长声带。为了增加声带的长度和张力,同时需要其他肌群也作出相应的收缩运动。环杓后肌的同步收缩运动将使杓状软骨固定,使他们在环甲肌收缩时,不至于在环状软骨板上向前滑动,因此声带向后被拉长,变薄。甲杓肌单独收缩非不使声带变薄,他们向上向中线方向拉动声带的游离缘,从而缩短声带振动部分的长度。肌肉隆起使声带变厚变硬,潜在的增加了声带游离缘的接触面积。

这三组肌群(环甲肌群,环杓后肌群,甲杓肌群)之间的拮抗作用同时用来调节声带的张力,控制音调。肌电图研究证实了在控制音调方面,这三组肌群同时发生协调收缩。肌电图记录证实了声带肌(甲杓肌)的收缩主要是针对需要产生美妙韵律音调的精细调节,而环甲肌则维护了声带的一种持续张力。在特定的音调范围(音区)内,随着音调的提高,声带的张力将增加。如果超过了音调阈限的范围,可以观察到肌肉活动的突然变化。

一般情况下,声门下压的增加将引起声音强度的提高,一定程度上也提高了音调8,然而声门下压的增加也会导致声门更加禁闭,为了维持声带的有效振动,声带的张力也会增加,因此在较高的声门下压情况下,很有可能是带张力的增加导致了音调略微的提高。当声带张力不变的情况下,随着声门下压的增加,音调并没有提高。

对本小节内容做个总结,音调的改变首先是因声带张力的变化而引起的;当声带张力不变的情况下,随着声门下压的增加,音调并没有提高。

四、强度的控制

强度的改变主要表现在重音和语调上,因此是口语交流的重要组成部分。理解强度变化的生理机制对于把握言语产生过程十分必要。高速摄影的研究证实:声带振动强度的增加将使声带闭合期增加(中线靠拢幅度的增加),相应地增加了声音的强度,这种类似的关系可通过频闪喉镜再现出来(黄,2001)。声门下压和强度之间呈明显的正相关(Huang1999)。Huang发现生门下压增加一倍将导致声音强度提高晤J12分贝,然而最重要的发现是Huang(1994)所做的研究成果,他认为低频与高频声音强度的变化有着不同的调控机制。

在胸音区,发低频声音时,随着声带向中线靠拢幅度的增加,声音的强度增加了,从而延长了声门闭合期。当声门的阻抗增加时通过声门释放气流的时间缩短,声带更加紧张,因此可感知到声音强度的提高。

在胸音区,如果音调提高了,声门闭肌(如环杓侧肌和声带肌)进行收缩运动以维持较高的音调,这样在调节声音强度方面还需要采取其他一些方法。在这种情况下,为维持较长的闭合期以提高声音强度,气流量必须增加,以增强贝努利效应。他研究对此做了补充:在头音区,气流量的增加相应地增加了声音强度。

Hirano(1989)关于肌电图的研究证实了胸声区随着声音强度的增加,环杓侧肌和声带肌的收缩运动增强了。环甲肌的收缩并不导致声音强度的改变,但在声音强度发生变化时,为了稳定音调,确实在进行一些代偿性的收缩运动。

五、音质的控制

音质(音色)主要是一个感知性的术语。嗓音有时被描述成或暗或亮的音质。当用语谱图来分析较暗的音色时,此时可以发现声音能量只要集中在频谱的低频区(特别是在1,000赫兹以下)而较亮的音质趋向于集中在语谱图的中频段。

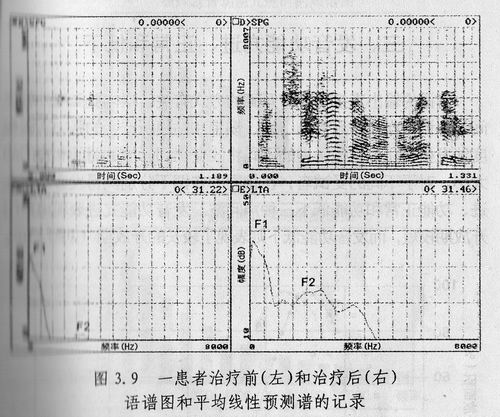

图3.9为一个患者在进行十次嗓音治疗前、后所做的两次记录图中说明了疲弱、暗哑的音质和清脆、洪亮的音质之间的差异。FFT(快速傅利叶装换9)功率谱显示了声音在1,000到5,000赫兹范围内能量最高,同时注意到共振峰的峰值很重要。在重读治疗前,第一共振峰和第二共振峰(大约2,000赫兹)之间的峰值差为用分贝,治疗之后,第一共振峰和第二共振峰之间峰值差为13.5dB。此类测量可用于评估患者嗓音音质变化情况。

通过3.9发现:在训练期间,患者嗓音的声压级提高了12.7dB,相应音质的变化通过曲线表现出来。左边的语谱图和平均线性预测谱表示声音疲弱,暗哑,缺乏较高的谐音,而右边的语谱图和平均线性预测谱所表示的声音则清脆,洪亮,在语谱图中间区域显示了较高的能量水平。在图3.9中,语谱图和平均线性预测谱描绘了相同语句的发音。

说话时,声带的振动产生了言语声,使每个人都具有自己特有的音质。呼出的气流通过振动的声带形成一种波形,这种波形被称作声门波,它由开放期(渐开相、渐间相)和闭合期所组成。

这些被描记成声问波的呼出气流包含丰富的信息,通过傅利叶分析可以被分解成不同的频率组成,既基音和泛音(partials)这种已得到广泛应用的分析方法被称为嗓音语言的频谱分析。